6 - quelques remarques

6.1 - les offices religieux pendant les travaux

La décision de construire une nouvelle église était prise, parfois, parce que l'ancienne menaçait ruine, ou s'était effondrée, faute d'un entretien suffisant, ou encore à la suite d'un incendie - la décision était prise, plus souvent, pour faire face à un accroissement de la population : l'église devait pouvoir contenir l'ensemble des habitants de la paroisse.

Assez systématiquement, la nouvelle église était construite à la place de l'ancienne, dont la situation était généralement excellente, au centre de la ville ou de la commune - et il n'existait pas d'autre emplacement disponible !

Mais il ne fallait pas, pendant les travaux, interdire la poursuite des offices religieux : on construisait donc par portions successives, un élément de la nef, puis un autre, puis le transept, puis le chœur (ou dans l'ordre inverse) - on ne démolissait l'ancienne église que par portions, et, à chaque étape, on isolait les parties conservées, assez généralement par un mur provisoire.

|

l'église romane étant devenue trop petite, on a remplacé sa nef par une belle nef gothique, avec le mur du transept du coté de la nef, et l'amorce du mur latéral de ce transept - mais on n'a pas eu l'argent nécessaire pour poursuivre, et on a conservé (à gauche sur la photo) le chœur de l'église romane

|

| église Saint Vulfran à Abbeville |

6.2 - la durée des travaux

Les travaux duraient souvent fort longtemps, principalement par manque de crédits : des dizaines d'années (ou même des siècles !) - la cathédrale d'Amiens a été construite (dans son gros œuvre : il restait à installer la décoration, les sculptures, etc.) en 50 ans, ce qui est peu pour un ouvrage de cette importance.

Parfois, on ne terminait pas : voyez encore la cathédrale de Beauvais, dont la nef n'a jamais été construite (et l'on voit toujours une partie de l'ancienne église, qui est appelée "basse œuvre") - voyez aussi les églises qui comportent quelques très gros piliers, prévus pour recevoir une tour qui n'a jamais été construite.

|

la façade reste toujours provisoire, en attente de son revêtement définitif

|

| basilique Sainte Marie-Madeleine à Saint Maximin la Sainte Baume |

Sur le cliché qui suit, vous verrez que, pour gagner du temps, les bâtisseurs ont construit, en même temps que la nouvelle nef, la base des piliers du bas-côté à hauteur du chœur (jusqu'à 6 ou 8 mètres de hauteur) - mais les travaux n'ont pas été terminés, et la présence des piliers "en attente" est vraiment curieuse !

|

| église Notre Dame à Marissel (quartier de Beauvais) |

|

les murs sont truffés de "trous de boulins", utilisés pour maintenir les échafaudages pendant la construction, et qu'on bouche soigneusement ensuite - ici, on a oublié de boucher (ou bien on pensait y revenir bientôt)

|

| abbatiale de Cluny |

|

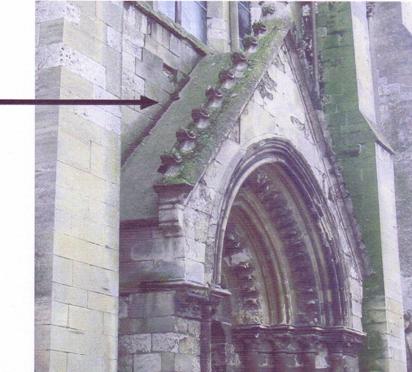

en haut des murs, on a laissé en place les "corbeaux" qui permettaient de supporter les étais provisoires pour construire la voûte sans recourir à des échafaudages "de pied" prenant appui sur le sol (les éclairages ne sont pas d'époque)

|

| abbatiale Notre Dame de Montmajour près d'Arles |

6.3 - le mélange des styles

Quand les travaux duraient longtemps, ce qui était le cas assez général, on réalisait chacune des différentes portions successives selon le style de son époque.

Il en allait de même lorsqu'on voulait agrandir, par exemple en ajoutant des travées à la nef.

C'est ainsi qu'on voit des nefs romanes accolées à un chœur de style gothique - ou l'inverse.

=========================================================== =========================================================== |

très belle nef romane (voûtée d'arêtes, sur arcs doubleaux) prolongée par un choeur gothique

|

| basilique Sainte Madeleine à Vézelay |

C'est ainsi qu'on a placé, sur des murs romans, une voûte gothique en croisée d'ogives, qui aurait permis, si on l'avait prévue à l'origine, d'alléger les murs et d'y ouvrir des fenêtres bien plus larges que celles qui existent et qui sont détruites par un incendie de la charpente en bois supportant la toiture (incendie malheureusement fréquent, du fait de la foudre et de l'impossibilité de monter de l'eau pour éteindre le feu - et le paratonnerre était inconnu à l'époque), ou par la ruine de cette charpente (qui souffre beaucoup de l'humidité, dès que la toiture, mal entretenue, laisse passer la pluie) - le charpente s'effondre, causant, immédiatement ou en quelques années, l'effondrement des voûtes) - pour remplacer ces voûtes, même si elles étaient romanes, on a pratiquement toujours construit une voûte gothique en croisées d'ogives (plus faciles à mettre en œuvre : voir plus haut), quitte à renforcer les piliers existants en y accolant de nouveaux contreforts ou des arcs-boutants.

|

sur des murs romans, avec de petites fenêtres (surtout celle de gauche : les deux fenêtres ne sont pas identiques !), on a posé une voûte gothique

|

| basilique de l'abbaye de Fleury à Saint Benoît sur Loire |

|

autre exemple sur une branche du transept notez l'épaisseur des murs en particulier sur la fenêtre en haut du cliché

|

| collégiale Saint Martin à Candes Saint Martin |

|

autre exemple, vu de coté

|

| église Notre Dame de Morienval |

|

étage gothique ajouté à une tour romane servant aussi de perchoir aux pigeons…

|

| église Saint Jacques à Châtellerault |

Ainsi, peu d'églises sont véritablement de style pur ! Mais vous pouvez vous amuser à retrouver les différentes étapes de la construction - ou de la reconstruction, après des dommages dues aux intempéries, à la guerre, ou, plus bêtement, à des démolitions volontaires dues aux révolutions ou encore à la "mode" : le style d'origine n'était plus au goût du jour.

|

porte en ogive insérée dans une façade romane (et pas dans l'axe !)

|

| église de Saint Wandrille-Rançon |

|

quelle drôle d'idée d'avoir modifié la fenêtre du milieu en haut ! (qui certainement, à l'origine, était identique aux autres !)

|

| basilique de l'abbaye de Fleury à Saint Benoît sur Loire |

|

bas-côté gothique ajouté à une nef romane

|

| église de Saint Wandrille-Rançon |

|

exemple similaire mais les constructeurs gothiques étaient un peu plus riches : ils ont utilisé, pour le bas-côté ajouté (entre les deux jardinières à gauche), de la pierre taillée, alors que les constructeurs romans ont du se contenter de pierre brute pour les portions du mur qui encadrent le portail (pourtant lui-même en pierre taillée)

|

| église Saint Gilles à Etampes |

|

la première construction, une nef,que l'on devine derrière le porche, était en pierres brutes (non taillées) - on l'a ensuite rehaussée, en pierres taillées, et on y a adjoint un porche, ainsi qu'un bas-côté (un seul !) également en pierres taillées

|

| église d'Hénonville |

|

quelles fenêtres ont-elles été construites en premier ? celles en ogive existent sur les deux faces : normalement, elles auraient été construites après celles en plein cintre - et on semble deviner, au dessus des ogives sur le coté droit, un ancien arc en plein cintre, qui aurait été partiellement bouché et remplacé par des ogives (?)

|

| église Saint Pierre à Plaisir |

|

joli mélange ! il n'est pas facile d'essayer de reconstituer les étapes de la construction

|

| église Saint Valentin à Jumièges |

|

ajout d'une chapelle - cherchez l'erreur ! - c'est d'autant plus désolant, pour nous qui sommes soucieux de l'unité du style, que les matériaux des murs et des entourages de fenêtres sont les mêmes

|

| collégiale Saint Hildevert à Gournay en Bray |

6.4 - quelques curiosités

|

on a reconstruit la toiture un peu plus bas qu'à l'origine, en tronquant le sommet de l'arc au dessus de la fenêtre

|

| église Saint Martin à Béthisy Saint Martin |

|

un bas-côté a été ajouté après la construction de la nef, mais on a laissé en place le contrefort latéral de cette nef

|

| église Notre Dame à Trumilly |

|

trois fenêtres différentes, et une petite fenêtre ronde bouchée !

|

| église d'Hénonville |

|

à quoi pensait l'architecte ? (ou plutôt les architectes successifs) : le haut de l'arc est plus bas que le haut de la fenêtre ronde !

|

| église Saint Etienne à Beauvais |

|

le côté gauche est du XIIIème siècle, celui de droite a été reconstruit au XVème la distance entre piliers d'un même coté n'est pas identique à gauche et à droite l'architecte a du ruser pour concevoir les voûtes

|

| église Saint Samson à Clermont (Oise) |

Souvent, bien après la construction, on ajoute des chapelles latérales entre les arcs-boutants, dont les culées sont alors noyées dans les murs qui séparent les chapelles (voyez des exemples sur certaines photos plus haut) - ou bien on ajoute ces chapelles en dehors de la construction.

|

encore un exemple curieux : un contrefort bouche une fenêtre !

|

| église Notre Dame d'Omerville |

|

le mur entre le clocher et les deux premières travées de la nef ont été refaites (en style gothique) bien après l'origine (qui était de style roman)(la nef n'a pas été rallongée, comme on pourrait le penser à première vue, car on ne l'aurait pas faite en roman !)

|

| église Saint Pierre à Duvy |

|

curieuse voûte avec deux passages pour monter les cloches (il est pourtant facile, une fois la cloche montée à l'étage, de la riper en la posant sur des rouleaux)

|

| cathédrale Saint Etienne à Metz |

|

ces piliers sont manifestement trop importants pour ce petit auvent soutenaient-ils auparavant un grand bas-côté ?

|

| église Saint Michel à Fontevraud l'Abbaye |

| → c'est à vous maintenant de trouver les deux étapes de la construction de cette église | ||

|

|

|

| église Saint Pierre à Moissac | ||

|

exemple inverse ! on a reconstitué une belle porte gothique sous un vieux mur roman

|

| église Saint Michel à Lavardens |

Avec toutefois une réserve : certaines constructions bien postérieures à l'époque gothique imitent parfois l'ancien à la perfection.

|

exemple de construction postérieure aux périodes que nous étudions aujourd'hui : cette église construite au XVIème siècle est de style roman (même si les contreforts en façade ont la forme de tourelles)

|

| église de Le Trait |

|

voici une église du XIIIème siècle, avec des ouvertures de style roman, mais de grandes dimensions, qui ont nécessité de placer des contreforts très profonds (remarque : on voit ici des bas-côtés sur la moitié de la hauteur de la nef)

|

| église Saint Etienne du Mont à Paris |

|

des murs aveugles, des contreforts massifs : on pense à une église romane fortifiée - mais cette église a été construite en 1691

|

| église Saint Blaise à Calenzane |

|

voûte d'arêtes, typiquement romane… construite en 1686

|

| église Notre Dame à Versailles |

|

autre voûte d'arêtes… construite en 1568 (mais il s'agirait d'une réfection moderne en plâtre !)

|

| chapelle Notre Dame de l'Annonciade (devenue musée) à Saint Tropez |

|

autre voûte d'arêtes… construite en 1900

|

| église Saint Pierre de Montmartre à Paris |

|

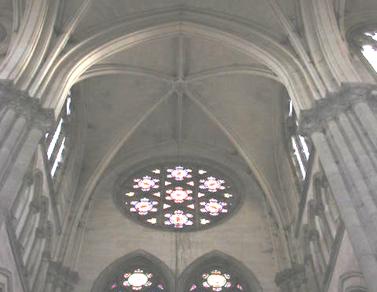

belle voûte gothique (sur un bras du transept)… construite en 1872

|

| église Saint Firmin à Vignacourt |

Remarque : la couverture, qui constitue l'élément qui souffre le plus des intempéries (et des incendies), a quasiment toujours été refaite au cours des ages.

6.5 - les précurseurs

Les constructeurs romains connaissaient l'arc en plein cintre, la voûte en plein cintre, et la voûte d'arêtes : voyez, à titre d'exemple, les arcs de triomphe qui existent encore dans de nombreuses villes (essentiellement dans le sud-est de la France) - voyez aussi les Thermes de Cluny à Paris, et notamment le "frigidarium", seule salle en France ayant conservé sa voûte (malheureusement encombrée, encore en 2006, par des échafaudages).

|

exemple de construction romaine (Ier siècle)

|

| arènes d'Arles |

Quant aux constructeurs romans : comme indiqué plus haut, les églises romanes tardives possèdent parfois des arcs brisés, timides, c'est-à-dire très ouverts.

Voici un petit résumé des évolutions :

|

exemple du début du style roman

|

| église Saint Eutrope à Saintes |

|

exemple de style roman tardif

|

| église Saint Nicolas à Fresnoy en Thelle |

|

exemple du début du style gothique

|

| église Saint Lo à Bourg-Achard |

|

exemple du plein style gothique

|

| la Sainte Chapelle à Saint Germer de Fly |

Autrement dit, si vous voyez un arc en plein cintre, il est généralement roman - si vous voyez une ogive très ouverte, et de surface relativement petite, elle est généralement de la fin de l'époque romane - si vous voyez une ogive plus fermée, et de surface plus importante, elle est gothique.

Ceci peut être confirmé (ou infirmé) par l'examen des voûtes (en plein cintre ou en arêtes, ou bien en croisées d'ogives) mais seulement si les voûtes que vous voyez aujourd'hui sont bien celles construites tout à fait à l'origine (les adjonctions et modifications postérieures sont très fréquentes, et souvent curieuses : voir plus haut).

Mais attention : des voûtes d'arêtes romanes ont reçu des "nervures", qui déchargent un peu la voûte : il ne s'agit pas de croisées d'ogives (la différence entre une nervure et une ogive n'est pas toujours évidente à première vue !).

|

voûte d'arêtes avec nervures

|

| cathédrale Saint Léonce à Fréjus |

|

autre exemple de voûte d'arêtes avec nervures - c'est ici la fin du roman, avec des arcs légèrement brisés

|

| église Saint Pierre à Moissac |

|

autre exemple - il s'agit ici du couloir d'un cloître contigu à une église

|

| abbaye du Thoronet |

|

et les murs sont toujours très épais comme on le voit ici sur les ouvertures du couloir de la photo qui précède !

|

| abbaye du Thoronet |

|

pour comparer avec la photo précédente, voici le bas-côté d'un cloître gothique : les ouvertures sont beaucoup plus grandes, et les murs moins épais (mais les piliers sont épaulés par des contreforts)

|

| cloître du monastère de Brou à Bourg en Bresse |

Comme on l'a vu plus haut, on peut noter ce paradoxe que les premières églises romanes, avec une voûte en bois n'occasionnant que des poussées verticales, acceptent dans les murs de soutien des ouvertures assez grandes (apportant une belle luminosité à l'intérieur de la nef), plus qu'avec une voûte en plein cintre, qui nécessite des murs plus solides - mais les constructeurs romans n'en ont pas souvent profité !

A l'inverse, les premiers constructeurs gothiques ont parfois utilisé l'arc en plein cintre et la voûte d'arêtes - ainsi, il ne faut pas systématiquement associer le roman avec le plein cintre, et le gothique avec l'ogive et la croisée d'ogives.

6.6 - le voisinage

Nos ancêtres ne respectaient pas de distance minimale entre les églises et les maisons d'habitation - l'église était insérée au cœur de la ville, où la place était mesurée, car, à l'origine et pendant très longtemps, la ville était enserrée dans des murailles qui la protégeaient contre les attaques et les sièges - la place qui se trouve aujourd'hui devant la plupart des églises, et que l'on nomme le parvis, n'existait généralement pas.

|

exemple de bâtiment accolé

|

| basilique du Sacré Cœur à Paray le Monial |

Et même quand la place ne manquait pas, comme souvent dans les abbayes construites sur des terrains vierges, on accolait les bâtiments les uns aux autres.

|

voici une merveilleuse église romane flanquée d'un bâtiment très (trop) classique !

|

| abbatiale de l'abbaye royale à Fontevraud l'Abbaye |

|

encore un exemple (désolant, lui aussi !)

|

| cathédrale Saint Pierre à Saintes |

6.7 - les jubés

Il faut signaler, pour ordre, que des "jubés", d'où était donnée la "parole" aux fidèles (lecture des textes saints, et sermons), ont très souvent été ajoutés, en barrant le chœur, après la construction - ils ont été assez systématiquement démolis au XVIIIème siècle, sans danger pour la solidité de l'ensemble, puisqu'ils ne participaient pas à la résistance de l'ossature - ils n'ont été conservés qu'en de très rares églises.

|

exemple d'un beau jubé

|

| église Saint Etienne du Mont à Paris |

6.8 - les incidents de construction

Les incidents n'étaient pas rares - souvent, des portions en construction se sont effondrées.

|

la partie haute du chœur s'est effondrée 12 ans après sa construction - par précaution, en la reconstruisant, on a doublé les piliers (le pilier central est plus petit, et on voit la trace de l'ancienne ogive)

|

| cathédrale Saint Pierre à Beauvais |

|

on le voit aussi sur le mur du bas-côté

|

| cathédrale Saint Pierre à Beauvais |

|

contreforts un peu tardifs (on les a placés alors que le mur était déjà penché vers l'extérieur)

|

| église Saint Julien le Pauvre à Paris |

|

les deux piliers ne sont pas parallèles un des piliers n'est pas vertical ! (… ou peut-être les deux !)

|

| cathédrale Saint Pierre et Saint Paul à Troyes |

|

trois contreforts identiques soutiennent le mur du bas-côté, mais un seul a reçu un arc-boutant pour soutenir le haut du mur de la nef : ne l'aurait-on pas ajouté après la construction, par précaution ?

|

| église Saint Martial à Chateauneuf sur Loire |

|

rare pilier dans un angle rentrant, là où les poussées de la voûte sont normalement contrariées par les murs : ce pilier a certainement été ajouté, par précaution, car il n'existe pas de pilier symétrique de l'autre coté de l'église

remarque : l'église n'est pas bien entretenue - les racines des plantes abîment les pierres, et y maintiennent de l'humidité |

| église de Grisy-les-Plâtres |

|

un grand morceau de la façade a été détruit, et n'a jamais été reconstruit (on voit, vers le haut des éléments à droite et à gauche, l'amorce d'arcs)

|

| église Notre Dame à Saint Lo |

|

on devine, au milieu, sous la petite fenêtre ronde deux très grandes fenêtres en ogive : ont-elles été bouchées par précaution ? malgré la présence de contreforts massifs ?

|

| collégiale Saint Quiriace à Provins |

Voici des éléments qui font un peu peur, mais qu'on a conservés.

|

le cintre n'est pas très rond ! alors que les trois autres arcs de la croisée sont parfaits |

| église Sainte Anne à L'Etang La Ville |

|

la voûte est de guingois

|

| église Notre Dame et Sainte Marguerite à Glaines |

|

les pointes des ogives et le centre de la croisées d'ogive ne sont pas très alignés (c'est un témoignage d'authenticité ! )

|

| cathédrale Saint Pierre à Lisieux |

|

les arêtes ne sont pas bien alignées (défaut fréquent sur les églises anciennes)

|

| cathédrale Saint Etienne à Bourges |

|

croisée d'ogives un peu curieuse

|

| église Saint Pierre à Béthisy Saint Pierre |

|

l'évasement n'est pas seulement du à la photo : il est bien réel ! il démontre l'effet des poussées de la voûte

|

| abbatiale de Saint Savin sur Gartempe |

|

l'encadrement du portail d'entrée est décollé de la façade (il ne participe plus beaucoup à la solidité de l'ensemble ! )

|

| collégiale Saint Pierre à Neuf-Marché |

|

n'avez-vous pas l'impression que le dessus de l'arc-boutant est un peu concave ? et que le dessous n'est pas une belle courbe ?

|

| église Saint Jean Baptiste à Chaumont en Vexin |

|

en se servant de la suspension du lustre comme fil à plomb : cette tour-lanterne est un peu penchée

|

| église Notre Dame à Louviers |

|

a-t-on voulu imiter la Tour de Pise ?

|

| église Saint Martin à Etampes |

|

la hauteur de la nef a été réduite de moitié (à la suite d'un effondrement) mais on a laissé en place les arcs-boutants !

|

| cathédrale Saint Pierre à Saintes |

|

avant la réduction ci-dessus, on avait placé, par précaution, des renforts sérieux

|

| cathédrale Saint Pierre à Saintes |

|

encore un exemple de contreforts ajoutés après la construction, par précaution (en bouchant partiellement les fenêtres)

|

| église Saint Eutrope à Saintes |

|

étai provisoire très récent, mais conçu pour durer un peu : on a protégé le bois par une feuille de zinc !

|

| église Saint Pierre à Plaisir |

|

trois ouvertures ont été bouchées par précaution

|

| église Saint Pierre à Duvy |

Les réparations n'étaient pas toujours soignées.

|

au centre : une réparation au moyen de petites pierres dépareillées

|

| abbaye aux Dames à Saintes |

|

mur en silex réparé avec des briques (dans une région où les pierres en silex abondent, comme le prouve le mur d'origine : on utilisait de préférence les matériaux qu'on avait sous la main !)

|

| église de Valdampierre |

6.9 - l'emploi du fer

On a souvent utilisé une grande quantité de fer, sous forme de barres rondes, ou plates, ou carrées, pour concourir à la stabilité : ces barres sont pour la plupart noyées dans le haut des murs, pour réaliser ce qu'on appelle des chaînages (car, au début, c'étaient des chaînes que l'on utilisait) - on ne les voit donc pas.

Mais parfois on a aussi placé des barres (qu'on appelle alors : tirants d'ancrage, ou tirants tout court), d'une manière apparente, entre deux éléments de la construction, pour leur éviter de s'écarter.

|

exemple de tirant à travers une nef

|

| église Saint Michel à Fontevraud l'Abbaye |

|

exemple de tirants à travers un bas-côté

|

| cathédrale Notre Dame de Laon |

|

exemple de tirants entre culées d'arcs-boutants

|

| cathédrale Saint Pierre à Beauvais |

On plaçait souvent des tirants au milieu des fenêtres gothiques, pour les solidifier - ces tirants ne se devinent pas trop, car ils semblent séparer des parties du vitrail (voyez notamment les photos de la Sainte Chapelle de Paris, à la fin du chapitre 5.5).

Si vous voyez des tirants sur tous les éléments semblables, ils ont sans doute été placés à l'origine - mais si vous n'en voyez que sur quelques uns de ces éléments, ils ont été placés par la suite, sur les seuls éléments qui montraient des débuts de désordres (ou pour lesquels on avait des doutes…).

|

curieux tirant qui, apparemment, joint des éléments qui ne travaillent pas (les remplissages entre arcs) en fait, les extrémités des tirants joignent certainement des murs ou des piliers non visibles ici

|

| église de Grisy-les-Plâtres |

Les tirants ajoutés postérieurement à la construction sont le plus souvent terminés, de l'autre côté du mur, par une ou plusieurs barres apparentes, appelées "ancres".

|

on aperçoit, à droite du pilier, en diagonale, le tirant, et, contre le pilier, à gauche, l'ancre

|

| église Sainte Anne à L'Etang La Ville |

|

voici l'extrémité, en forme de croix, d'un tirant d'ancrage

|

| église Saint Lucien à Loconville |

|

ici on voit, en haut, les extrémités de trois tirants d'ancrage et l'on voit aussi les tirants horizontaux entre les bords verticaux de la fenêtre

|

| église Saint Martin à Amblainville |

|

ici on voit, dans les ouvertures du clocher, de nombreux tirants

|

| église Notre Dame à Chambly |

|

église patronne des bateliers sur une île d'un fleuve navigable (nos ancêtres faisaient souvent preuve de fantaisie - et le mot "ancre" trouve ici une pleine justification !)

|

| église Notre Dame à Melun |

Vous verrez que vous allez découvrir, sur presque toutes les églises ou cathédrales que vous visiterez, des bizarreries et des anomalies de style ou de construction.

|

rare exemple d'un église du Xème siècle ayant conservé sa pureté d'origine : voûte en plein cintre sur arcs doubleaux, abside en cul-de-four

|

| église Saint Michel à Grimaud |

6.10 - appréciation globale

Il faut rendre hommage aux constructeurs de l'époque, qui, sans logiciels de calcul ni matériaux modernes, ont su ériger des ouvrages particulièrement audacieux, dont la stabilité nous étonne véritablement - à une époque où, à l'autre bout du monde, à Angkor (dans l'actuel Cambodge), une civilisation brillante ne savait construire que des bâtiments de faible surface, car elle ignorait la technique des voûtes : pour agrandir l'intérieur, elle était obligée d'insérer des piliers en pierre qui encombrent l'espace.

On voit une preuve de cette prouesse romane, et surtout gothique, dans le fait que de nombreuses structures d'églises et de cathédrales se sont maintenues malgré les bombardements des guerres modernes, qui ont parfois transpercé les toitures et les voûtes sans provoquer d'effondrement total.