5 - les églises gothiques

5.1 - l'ogive

L'arc brisé (ou arc en ogive, ou plus simplement : ogive) présente un avantage considérable sur l'arc en plein cintre : il diminue les poussées latérales - sans doute, il accroît les poussées verticales, mais celles-ci sont faciles à contrarier par des piliers.

Pour réduire encore plus les poussées horizontales, celles qui tendent à écarter et à faire effondrer, on a tout intérêt à adopter des ogives un peu plus fermées … mais, bien évidemment, la surface de la fenêtre, qui commande la quantité de lumière qui passe par l'ouverture, décroît vite : on ne peut aller trop loin !

→ on peut "sauter" les calculs ci-après

Pour donner un exemple : revenons en arrière, à l'arc en plein cintre :

- supposons que la portée soit de 10 m

- la longueur de l'arc ( = une demi-circonférence) est de 15,70 m (la circonférence est égale au diamètre x PI) soit 7,85 m pour le demi-arc

- supposons que les pierres aient une section de 0,50 x 0,50 m, et une densité de 2,55 - d'où un poids total de 5 t pour ce demi-arc

- la poussée de celui-ci, incliné à 45° (la moitié de l'angle choisi) peut se décomposer en une poussée verticale de 5 x 0,7 (cosinus de 45°) = 3,5 t, et une poussée horizontale identique (cosinus = sinus pour cet angle)

Venons-en à l'ogive :

- supposons-la avec un angle au sommet de 60° (au lieu de 90° pour l'arc en plein cintre)

- le centre du cercle dont fait partie la demi-ogive se trouve au pied de la demi-ogive opposée (le triangle apparaissant sur la figure est équilatéral) - donc le diamètre est double du précédent : il est ici de 20 m

- la longueur de la demi-ogive est égale au sixième (il y a 6 angles de 60° dans un cercle) de la circonférence - soit 10,47 m (au lieu de 7,85 m pour le demi-arc en plein cintre)

- les pierres, pour les mêmes dimensions et densité, pèsent 6,67 t (au lieu de 5 t)

- cette poussée peut se décomposer en une poussée verticale de 6,67 x 0,866 (cosinus de 30°) = 5,78 t (soit bien plus que les 3,5 t de demi-arc en plein cintre : le pilier devra être plus solide) et une poussée horizontale de 6,67 x 0,500 (sinus de 30°) = 3,33 t, soit un peu moins que les 3,5 t du demi-arc en plein cintre.

Et, si nous fermons encore l'ogive, avec un angle au sommet de 45° :

- cherchons d'abord la longueur de la droite AC (la corde de l'arc) :

- nous avons DC / AC = sin 22,5° = 0,38268 et DC = 5 m d'où AC = 13,06 m

- la droite BC a une longueur moitié, soit 6,53 m et BC / EC = sin 22,5° = 0,38

- d'où EC = 17,07 m (c'est le rayon du cercle dont l'arc fait partie)

- comme il y a 8 angles de 45° (le double de 22,5°) dans le cercle, la longueur de l'arc AC est égale au 8ème de la circonférence, laquelle est égale à π x 17,07 x 2 = 107,26 m

- d'où l'arc AC (la demi-ogive) = 13,41 m

- le poids de la demi-ogive est donc de 8,54 t (au lieu de 5 t et 6,67 t, respectivement, dans les exemples qui précèdent)

- cette poussée peut se décomposer en une poussée verticale de 8,54 x 0,93388 (cosinus de 22,5°) = 7,98 t (soit plus que les 3,5 t et 5,78 t, respectivement) et une poussée horizontale de 8,54 x 0,38268 (sinus de 22,5°) = 3,27 t (soit un peu moins que les 3,5 t et 3,33 t, respectivement).

Attention : les calculs ci-dessus sont approximatifs, car l'assimilation du demi-arc (segment de cercle) à sa corde est simplificateur - il faudrait raisonner séparément pour chacune des pierres constituant l'arc : les dernières, en bas, n'occasionnent elles-mêmes qu'une poussée verticale - mais celles au-dessus occasionnent manifestement des poussées obliques - pour les spécialistes : la courbe des efforts est en réalité une chaînette inversée - de toute manière, la conclusion demeure vraie.

→ en conclusion sur ces calculs :

Ainsi, par rapport à l'arc en plein cintre, et pour une portée donnée (la largeur de la fenêtre, de la porte, de la nef ou du bas-côté), l'ogive permet de gagner un peu sur la poussée horizontale (on gagne sensiblement en pourcentage de la poussée oblique, mais la longueur de l'arc, donc son poids et sa poussée, sont plus importants) - en perdant beaucoup sur la poussée verticale.

Accessoirement, une ogive est plus facile à construire, et plus solide, qu'un arc en plein cintre, puisqu'elle exerce moins de poussées latérales.

Et, nous allons le voir dans le chapitre suivant, le gros intérêt de l'ogive réside dans son emploi sur les voûtes sous la forme d'une "croisée".

Les constructeurs ont utilisé l'ogive vers la fin de l'époque romane - avec timidité, l'arc restant très ouvert - et ils ne l'ont pas utilisée souvent, pour des raisons esthétiques : le demi-cercle constitue une belle courbe, qui leur évoquait mieux la plénitude divine - les constructeurs gothiques ont eu une attitude différente : l'ogive permet d'allonger la fenêtre, d'en augmenter la hauteur, de mieux l'élever vers Dieu.

A l'époque gothique, l'emploi de l'ogive s'est rapidement généralisé.

5.2 - la "croisée" d'ogives

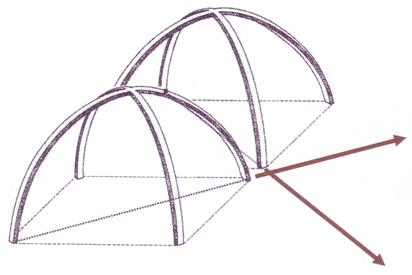

La première innovation majeure, qui caractérise véritablement le style gothique, c'est la croisée d'ogives : on place une ogive entre deux piliers décalés, en diagonale - et on place une autre ogive entre les deux autres piliers, se croisant avec la première.

Note : ne confondons pas la "croisée" du transept et la "croisée" d'ogives - même si, sur les églises gothiques (ou les églises romanes transformées), la croisée du transept est voûtée, le plus souvent, en croisée d'ogives.

On obtient ainsi un ensemble qui ne repose que sur les quatre coins, s'appuyant sur le haut de piliers (qui, bien entendu, doivent être solides !) - les murs deviennent inutiles (restons raisonnables : ils deviennent moins importants, et peuvent comporter des fenêtres très larges (voyez, plus loin, la Sainte Chapelle de Saint Germer de Fly, ou celle de Paris) - attention : la nécessité de contrarier les poussées latérales demeure !

|

vue de principe en perspective

|

En fait, ce schéma est toujours complété par des arcs (j'allais dire : normaux) entre piliers voisins, afin d'assurer la solidité des remplissages entre les arcs :

L'intersection entre les deux diagonales s'appelle clef de voûte (comme pour les arcs entre deux piliers voisins : voir plus haut).

Revenons en arrière : une voûte en plein cintre occasionne sur le mur des poussées continues (représentées, sur le schéma ci-dessous, par plusieurs flèches : en fait, il faudrait une multitude de flèches parallèles) - et ces poussées sont contrariées par le mur lui-même, souvent renforcé, de place en place, par des contreforts (on peut aussi bien se contenter d'un mur suffisamment épais) - en fait, le plus souvent, on ouvre dans le mur de petites fenêtres, et on place des contreforts.

Alors qu'une voûte en croisée d'ogives n'occasionne des poussées que sur une petite partie des murs.

|

les deux croisées sont représentées ici un peu séparées, pour la clarté du dessin - mais, en fait, elles sont jointives

|

Vu par dessus (en plan), voici le schéma, sur lequel on a "recomposé" les poussées de deux travées voisines, pour ne faire qu'une poussée, qui est perpendiculaire au mur, et qui doit être contrariée par un pilier, très généralement épaulé par un contrefort, ou bien, plus souvent puisque nous sommes à l'époque gothique, par un arc-boutant (voir plus loin).

|

vue par au dessus de la voûte complète

|

La poussée est importante - mais elle n'existe qu'à la rencontre de chacune des voûtes constituées par des croisées d'ogives juxtaposées, ce qui permet d'ouvrir largement le mur à des fenêtres de dimensions notables, puisque le mur ne sert plus entre les points de rencontre des croisées d'ogives (en théorie : mais, en pratique, il faut quand même rigidifier l'ensemble).

Pour prendre un exemple, sur les mêmes bases que ci-dessus d'une travée de 10 m de largeur et de 10 m de longueur :

- une voûte en plein cintre, en la supposant d'une épaisseur de 0,30 m (au lieu de 0,50 m

dans l'exemple plus haut de l'arc simple) pèse 6 t par tranche de 0,50 m, soit 120 t au total, et donc 60 t pour un côté, qui occasionnent une poussée verticale de 42 t et une poussée horizontale de même valeur

- alors qu'avec une ogive en diagonale, de même section que plus haut (0,50 m x 0,50 m):

- la portée est de 14,1 m (10 m, divisé par 0,707, le sinus de 45°)

- la longueur, pour un angle au sommet de 60°, est de 28,3 m

- le poids est de 36 t, soit 18 t pour une demi-ogive

- cette poussée se décompose en une poussée horizontale de 9 t et une poussée verticale de 15,6 t

- la poussée horizontale se combine avec la poussée de la travée voisine (voir le dernier schéma ci-dessus) pour donner une poussée résultante, perpendiculaire au mur, de 12,6 t (encore une fois : à majorer de la poussée de 3,5 t de l'ogive intermédiaire : il faut en effet ajouter aux poussées des ogives en diagonales celle de 5 t de la demi-ogive intermédiaire entre deux croisées, et qui occasionne une poussée horizontale de 3,5 t et une poussée verticale identique - voir le calcul plus haut) - soit une poussée totale de 16,1 t

- la poussée verticale se combine de la même façon pour donner une poussée

résultante de 10,9 t, à majorer de 3,5 t, soit au total 14,4 t

Ces poussées sont importantes, et nécessitent un pilier de bonnes dimensions, et/ou très sérieusement épaulé - mais elles apportent un double allègement :

- la poussée horizontale d'une croisée d'ogive est de 16,2 t pour une travée, à comparer aux 42 t de la voûte en plein cintre;

- la poussée verticale d'une croisée d'ogive est de 15,6 t sur un pilier, à comparer aux 42 t de la voûte en plein cintre.

Ces avantages considérables expliquent les très nombreux cas où l'on a construit une voûte gothique sur des murs romans - et ceux où l'on a réparé une voûte romane en la remplaçant par une voûte gothique.

C'est l'occasion d'indiquer que les pierres coûtaient cher : au coût d'extraction dans la carrière, et à celui de la taille, s'ajoutaient le coût du transport, important car souvent sur des dizaines ou même parfois des centaines de kilomètres, avec des chars à bœufs - sans oublier, sur le chantier, le coût du levage jusqu'à la place définitive.

Attention : comme pour les arcs, les raisonnements et calculs ci-dessus sont approximatifs - et, dans le cas de la croisée d'ogive, il faudrait aussi tenir compte des remplissages entre les arcs de la voûte, qui, pour être relativement légers, ne sont quand même pas négligeables.

Et n'oublions pas l'extrémité de la voûte vers l'entrée : il n'existe à cet endroit qu'une poussée oblique, vers l'extérieur de la façade : cette poussée doit être bien contrariée par un contrefort sérieux - même problème pour l'extrémité vers le transept ou le chœur, mais il y existe, généralement, des éléments qui contrarient la dernière poussée - autrement dit, la dernière travée de la nef ne peut pas comporter d'ouvertures trop grandes, et, pour que les fenêtres soient toutes pareilles, les autres travées n'ont que des fenêtres relativement limitées par rapport à ce qu'elles pourraient être.

On peut remarquer que, sur les églises romanes, la voûte d'arêtes pèse sensiblement le même poids qu'une voûte en plein cintre, puisqu'elles sont toutes deux épaisses, mais elle s'appuie sur les murs, principalement, par ses quatre coins : les murs peuvent ainsi (en théorie !) être assez réduits, à la limite à des piliers - tout au moins, la voûte d'arêtes autorise l'ouverture dans les murs de fenêtres de relativement grandes dimensions - mais les constructeurs romans n'ont pas trop exploité cette possibilité.

Remarque : les voûtes en berceau dépassaient rarement 10 m de portée.

Rappel : certaines églises romanes, à l'origine voûtées en bois, ont reçu par la suite une voûte en pierre, en plein cintre ou même seulement en croisée d'ogives, qui ne craint pas le feu (gros avantage !), mais qui pèse plus lourd et qui occasionne des poussées latérales : les murs ont du être renforcés, par adjonction de contreforts, et/ou par bouchage des fenêtres.

|

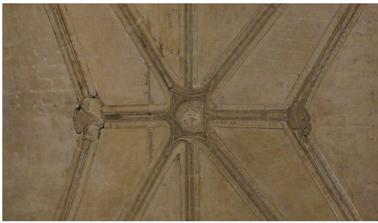

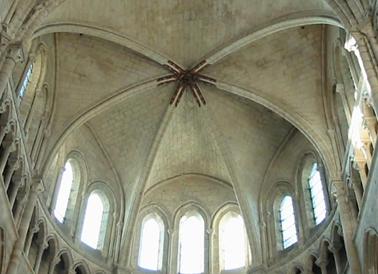

croisée simple (à 4 piliers)

|

| église Notre Dame de Morienval |

|

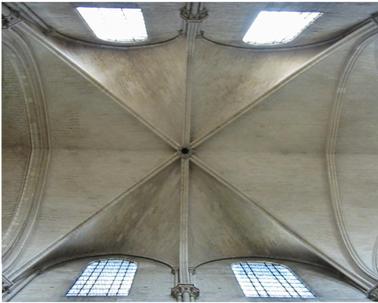

croisée à 4 piliers, mais de dessin plus complexe

|

| église Saint Germain l'Auxerrois à Paris |

|

croisée à 4 piliers, de dessin complexe (notez que la fenêtre du fond n'est pas dans l'axe !)

|

| cathédrale Saint Pierre à Beauvais |

|

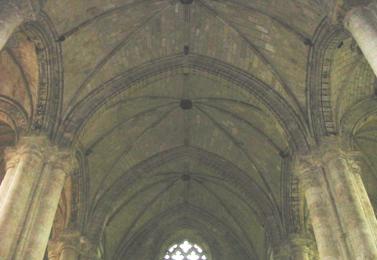

croisée à 4 piliers sans clef centrale

|

| église Saint Etienne à Beauvais |

|

croisée à 5 piliers

|

| cathédrale Saint Gervais et Saint Protais à Soissons |

|

croisée à 6 piliers (assez fréquente)

|

| collégiale Notre Dame à Mantes La Jolie |

|

exemple (à 8 piliers) de tour-lanterne, au dessus de la croisée de la nef et du transept, avec trou central pour monter les cloches (une tour-lanterne est ainsi appelée car elle comporte des ouvertures qui éclairent l'intérieur)

|

| cathédrale Saint Bénigne à Dijon |

|

croisée d'ogives avec trou central (pour monter les cloches) ce qui rend la construction plus délicate

|

| collégiale Saint Hildevert à Gournay en Bray |

|

croisée à 8 piliers avec trou central

|

| abbatiale Saint Georges à Saint Martin de Boscherville |

|

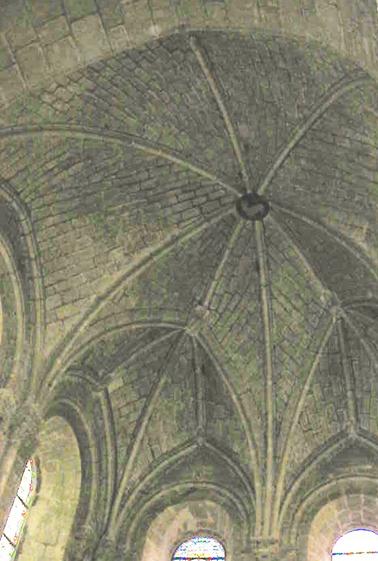

croisée à 10 piliers (sur une chapelle latérale)

|

| basilique de Saint Quentin (Aisne) |

Dans les parties courbes, et notamment dans le fond du chœur (qui est, le plus souvent, arrondi), les arcs en diagonales sont remplacés par des "demi-arcs", qui rejoignent la clef de voûte.

|

croisée à 4 piliers dans la courbe derrière le choeur

|

| église Saint Eustache à Paris |

Et, dans le fond du chœur, la voûte est "en palmier".

|

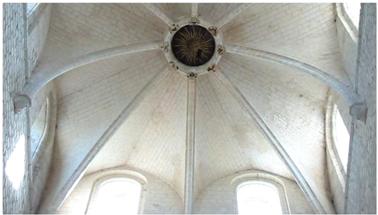

voûte en palmier à 6 branches au fond d'un choeur

|

| cathédrale Saint Bénigne à Dijon |

|

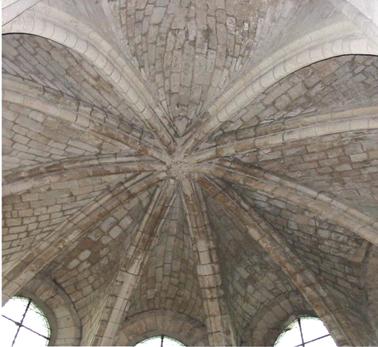

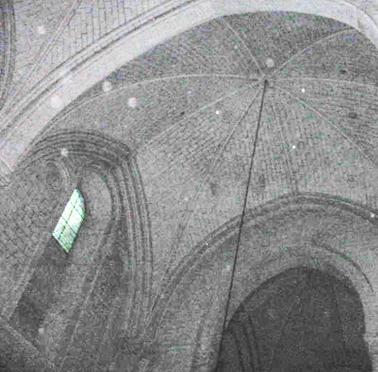

autre exemple de voûte en palmier, mais ici sur le côté d'un transept (alors que les transepts se terminent généralement par un mur droit)

|

| cathédrale Saint Gervais et Saint Protais à Soissons |

Les exemples ci-dessus montrent des voûtes dont l'arête est horizontales ou sensiblement horizontale) : la clef de voûte centrale est à la même hauteur que celles des cotés.

Il existe une variante, dite "angevine" ou "plantagenet", où la clef de voûte centrale est nettement plus haute; et, ainsi, les arcs des cotés sont brisés (en ogive) et non pas en plein cintre (en demi-cercle).

|

exemple de voûte angevine

|

| église Saint Pierre à Saumur |

|

autre exemple

|

| abbatiale Saint Serge à Angers |

|

exemple plus complexe

|

| abbatiale Saint Serge à Angers |

|

encore un exemple

|

| église prieurale Notre Dame à Cunault |

La clef de voûte est souvent agrémentée d'une sculpture décorative, parfois pendante.

|

on voit ici un écusson sur la clef de voûte

|

| cloître de l'abbatiale de l'abbaye royale à Fontevraud l'Abbaye |

|

exemple d'un écusson peint (l'intérieur des cathédrales était souvent peint - comme d'ailleurs l'extérieur !)

|

| basilique de Saint Quentin (Aisne) |

|

clef de voûte très audacieuse

|

| église Notre Dame à Caudebec en Caux |

|

voûte très ornée

|

| chapelle du Saint Esprit à Rue |

|

autre exemple de voûte très ornée

|

| basilique Sainte Cécile à Albi |

Comme indiqué plus haut, la croisée d'ogive permet d'alléger considérablement les murs, et/ou d'y ouvrir de grandes fenêtres (en dehors des supports des angles de la croisée).

|

exemple de très larges fenêtres

|

| cathédrale Notre Dame à Saint Omer |

5.3 - le remplissage entre les arcs

On remplit les vides entre les arcs par de petites voûtes, minces car ne supportant que leur propre poids - ceci veut dire que ces voûtes ne participent pas à la solidité de l'ensemble : elles peuvent disparaître sans conséquence sur le reste (… en théorie, car il faut pour cela que les pierres des arcs soient parfaitement taillées, puis mises en place selon un alignement très rigoureux, alors que les tailleurs et maçons de l'époque ne disposaient pas des moyens de traçage et de mesure dont nous disposons aujourd'hui !).

On en trouve une démonstration dans le fait que, lorsqu'une église est endommagée, des arcs demeurent en place alors que le remplissage est détruit.

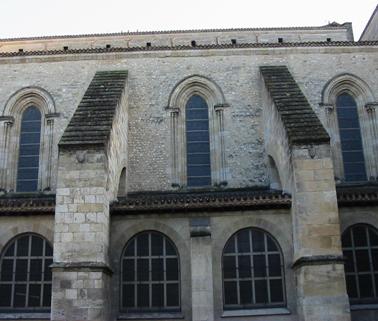

|

les arcs eux-mêmes sont restés en place, malgré l'effondrement du remplissage

|

| ruines de l'abbatiale d'Ourscamp à Chiry Ourscamp |

Pour comparer avec une voûte en arêtes : une partie de la voûte elle-même peut rester en place - voyez, dans le chapitre 4.4, la photo de l'abbatiale Notre-Dame à Jumièges.

On en trouve une autre démonstration dans les trous pratiqués pour monter les cloches dans leur tour : la portion de voûte ainsi trouée ne peut manifestement pas participer beaucoup à la solidité des arcs voisins.

|

voici un trou pour monter les cloches on voit trois cordes pour "sonner" les cloches (il y a donc trois cloches) notez la petite clef de voûte pendante

|

| église Notre Dame de l'Assomption à Liancourt Saint Pierre |

5.4 - la couverture du bâtiment

Sur les églises gothiques, comme sur les églises romanes : très généralement, on ne se sert pas des arcs de la nef pour supporter directement la couverture étanche : il faudrait multiplier les arcs - ce qui augmenterait considérablement les poussées obliques.

On place donc, au dessus des arcs, une charpente en bois, qui, elle, supporte les tuiles ou autres éléments d'étanchéité (voir plus haut) - c'est ainsi que sont construites la quasi-totalité des églises et cathédrales.

5.5 - les arcs-boutants

Contrairement aux églises romanes, dont les murs reçoivent des poussées continues (voir plus haut), les voûtes gothiques, on l'a vu, ne s'appuient que sur des piliers, permettant ainsi d'alléger considérablement les murs, et, à la limite, de les remplacer par des fenêtres. Mais les piliers doivent être beaucoup plus épais (et/ou être épaulés par des contreforts).

Et l'on en arrive à la seconde innovation majeure de l'art gothique : dans le souci d'alléger les piliers et leurs contreforts accolés, on les "coupe" en deux dans le sens vertical : une partie reste dans le mur, et une seconde partie est "déportée", comme un contrefort qu'on aurait déplacé vers l'extérieur : cette seconde partie s'appelle un "arc-boutant" (une sorte de "jambe") qui, en haut, ne s'appuie sur le pilier que par son extrémité supérieure.

note : le mot d'arc-boutant (avec un seul "t") dérive de "bouter" = pousser dehors, qui a la même racine que "butter" (avec deux "t") = "étayer", ou "s'appuyer sur".

En fait, l'arc-boutant ne descend pas jusqu'au sol : il serait trop long, donc trop fragile, pour résister seul à la poussée qu'il contrarie, ainsi qu'à son propre poids - il s'appuie donc toujours lui-même sur un pilier, qu'on appelle une culée.

L'arc-boutant présente l'avantage de contrarier la poussée du mur à une hauteur où cette poussée s'exerce, et selon une direction oblique qui correspond à la direction de la poussée.

|

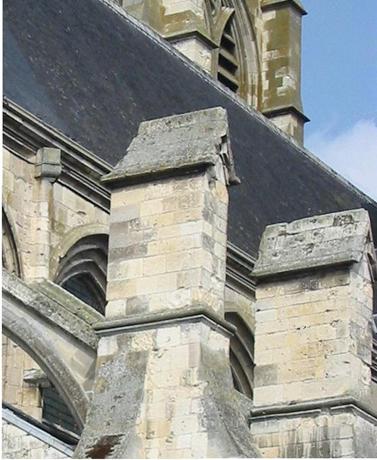

ici, on a fait un passage dans le contrefort : c'est l'un des premiers exemples, timides, d'une séparation entre le mur et ce qui allait devenir un arc-boutant

|

| église Notre Dame de Vétheuil |

|

exemple de contrefort "décollé" de la façade

|

| basilique Saint Urbain à Troyes |

|

exemple de contrefort un peu plus décollé, et de profondeur dégressive en montant, pour tenir compte des poussées décroissantes

|

| cathédrale Notre Dame à Chartres |

Parfois, les arcs-boutants ne sont pas apparents, car ils sont "noyés", totalement ou partiellement, dans les séparations des chapelles sur les bas-côtés.

|

arcs-boutants et leurs culées assez massives (l'espace entre les culées est occupé par un bas-côté)

|

| abbatiale Sainte Croix à Bordeaux |

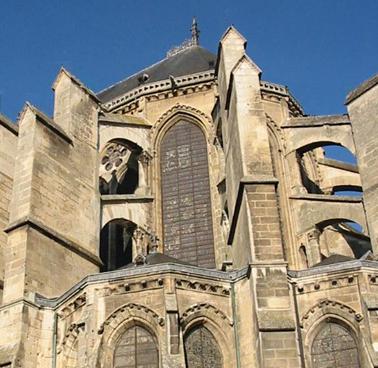

|

autre exemple assez massif (les ouvertures sont encore de style roman et l'espace entre les culées est occupé par des bas-côtés s'élevant assez haut)

|

| basilique de Saint Quentin (Aisne) |

|

arcs-boutants plus légers (mais les culées sont toujours assez massives)

|

| basilique Saint Rémi à Reims |

|

autre exemple, un peu moins massif (le mur sous l'arc-boutant est celui qui termine le bas-côté de l'église)

|

| église Saint André à Boissy l'Aillerie |

|

par la suite, les arcs-boutants sont devenus plus audacieux (mais ces contreforts ont été ajoutés après la construction, par précaution - ce qui démontre que les murs "tenaient" tout seuls, au moins pour une période)

|

| cathédrale Notre Dame à Paris |

|

ici, deux arcs superposés aboutissent à une même culée (et le sommet de la culée présente une double hauteur)

|

| cathédrale Saint Gervais et Saint Protais à Soissons |

Les culées sont souvent coiffées d'une petite pyramide, ou d'une sculpture, et qu'on appelle un pinacle (d'où l'expression "porter quelqu'un au pinacle" = le placer très haut, lui faire de grands éloges).

|

exemples de pinacles

|

| collégiale Notre Dame à Mantes-la-Jolie |

|

exemple de contrefort ajouré avec pinacle sur la culée

|

| basilique de Saint Quentin (Aisne) |

Et souvent, les culées s'élèvent bien au dessus de l'arrivée de l'arc-boutant : la poussée de l'arc-boutant proprement dit tend à renverser la culée vers l'extérieur - si la culée est deux fois plus haute (pour une même section), elle est deux fois plus lourde, et résiste donc mieux à la poussée de renversement - ou bien : pour un poids donné de la culée, on peut la construire plus étroite donc d'apparence plus légère.

Vous avez une petite démonstration expérimentale du phénomène quand vous appuyez sur le barreau du bas d'une échelle, pour la stabiliser, lorsque quelqu'un se trouve en haut de celle-ci.

| → le "jambage", que l'on peut simplifier en le réduisant à une ligne oblique, crée une poussée, qui peut être décomposée en deux |

|

La composante verticale est contrariée par la culée, sur laquelle elle appuie - la composante horizontale est aussi contrariée par la culée, bien entendu, mais elle tend à la faire renverser par basculement autour de son coin inférieur à droite (repéré A sur le schéma ci-après) :

| → la composante horizontale de la poussée tend à faire basculer la culée |

|

| → la composante horizontale de la poussée tend à faire basculer la culée |

|

| → ce basculement est contrarié par le poids de la culée (flèches noires) |

|

| → et cette poussée sera plus fortement contrariée si la hauteur est plus importante, donc, pour un matériau donné, si elle est plus lourde |

|

| et voici le résultat |

|

| → c'est bien ce que l'on voit sur les photos ci-après |

|

exemple de culées rehaussées

|

| abbatiale Saint Pierre à Corbie |

|

autre exemple de culées rehaussées

|

| cathédrale Saint Bénigne à Dijon |

Accessoirement, la hauteur ajoutée aide au maintien de la liaison entre les pierres qui constituent la culée, pour leur éviter de se désolidariser entre elles : sous l'effet de la poussée latérale, elles ont tendance à basculer chacune autour de leur point bas extérieur, exactement comme ci-dessus pour l'ensemble de la culée.

Du fait qu'un poids plus important de la culée permet de mieux contrarier la poussée horizontale de l'arc-boutant, on peut penser à rendre la culée moins profonde - mais il ne faut pas oublier que c'est en premier lieu cette profondeur qui s'oppose à la poussée : on ne peut aller bien loin dans un tel amincissement.

Vous remarquez que la partie supérieure de l'arc-boutant est généralement droite : elle forme gouttière, pour évacuer l'eau du pluie du toit - elle est souvent prolongée par un conduit traversant le pilier et par une gargouille, pour envoyer l'eau de pluie le plus loin possible de la base du pilier (et pour éviter ainsi que cette base ne soit affouillée par l'eau).

|

on voit bien le caniveau sur le dessus de l'arc-boutant

|

| église Notre Dame à Louviers |

|

exemple d'arc à dessus rectiligneet sa gargouille

|

| cathédrale Saint Pierre à Lisieux |

|

une belle gargouille (même si la pierre est un peu altérée)

|

| église Saint Valentin à Jumièges |

|

ici, on voit quatre "étages" de gargouilles sur un même contrefort

|

| basilique Saint Nicolas à Saint Nicolas de Port |

|

sur le même contrefort, on voit mieux ici les quatre étages (le troisième est double)

|

| basilique Saint Nicolas à Saint Nicolas de Port |

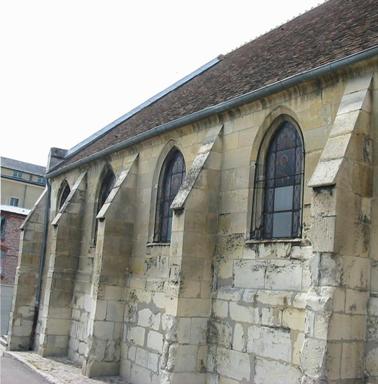

Remarque : pour les églises de faible hauteur, et pour les chapelles isolées, les poussées n'étaient pas très fortes : on s'est contenté de contreforts, sans arcs-boutants.

|

ici, pas d'arcs-boutants, mais des contreforts déjà sérieux

|

| église Saint Maclou à Conflans Sainte Honorine |

Il faut noter que, sur les façades (et d'abord sur l'entrée principale), il n'existe très généralement pas d'arcs-boutants : les piliers, en avant de la façade, auraient manifestement "gâché" la vue.

|

rare exemple d'arcs-boutants (on pourrait parler de murs-boutants !) sur une façade - plus exactement, ici, sur le porche d'entrée en avant de la façade proprement dite : en fait, ces arcs-boutants ont été ajoutés à la suite d'un incendie qui avait fragilisé le porche

|

| cathédrale Notre Dame à Noyon |

Il existe donc toujours, pendant le gothique comme pendant le roman (voir plus haut), des contreforts appuyés sur la façade, même s'ils sont souvent "noyés" dans le décor : on ne s'aperçoit pas tout de suite de leur présence.

|

une église, vue de face

|

| église de Brou à Bourg en Bresse |

|

la même église, vue de côté : on voit bien les contreforts

|

| église de Brou à Bourg en Bresse |

Au passage, on peut noter, sur la vue de face de l'église ci-dessus, que les deux ogives encadrant celle du 1er étage, sont moins larges mais plus "pointues" que celle-ci, et qu'elles sont de même hauteur : si on avait adopté le même angle, ces deux ogives auraient été plus basses. On ne peut agir de la même manière avec les arcs en plein cintre : voyez la première photo du chapitre 6.5.

|

exemple de contreforts très profonds en façade

|

| cathédrale Notre Dame à Saint Omer |

|

sur cet exemple, les contreforts paraissent relativement épais

|

| la Sainte Chapelle à Paris |

|

mais, sur cette vue depuis l'intérieur, les contreforts se font oublier ! grâce, notamment, à une astuce : les parties verticales des bourrelets qui entourent les fenêtres sont prises sur l'épaisseur du contrefort

|

| chapelle haute de la Sainte Chapelle à Paris |

Cet exemple montre que l'emploi de contreforts et d'arcs-boutants permet d'alléger considérablement les murs - et, notamment, d'y insérer des "roses".ou rosaces.

|

exemple de rose (vous en connaissez certainement de plus importantes encore…)

|

| église Notre Dame à Chambly |