4 - les églises romanes

4.1 - les principes

Les églises romanes respectent, bien évidemment, les principes généraux de construction ci-dessus.

Les petites églises ont des murs en bois (en fait : des poutres, avec un remplissage entre elles, en terre ou en chaux), ou, plus généralement, en pierres non taillées, ou parfois en pierres taillées, ou même, mais très rarement, en briques - les églises moyennes et grandes, et les cathédrales, sont assez généralement en pierres.

|

voici un exemple où trois types de matériaux sont utilisés : la pierre taillée, la pierre brute, et le bois(le remplissage entre les poutres en bois ne participe pas à la résistance du mur) |

| église Sainte Madeleine à Trie-Château |

|

exemple d'une église toute en briques (sauf l'entourage des fenêtres basses et du bas des angles des contreforts) |

| basilique Saint Sernin à Toulouse |

|

autre exemple d'une église toute en briques |

| basilique Sainte Cécile à Albi |

|

murs et piliers en ardoise (le plafond du bas-côté a été refait) |

| ancienne collégiale Saint Martin à Angers |

|

rare exemple d'ouverture surmontée d'une poutre en bois (entre la nef et le côté du transept) |

| église Saint Jean Baptiste de Vaux à Laon |

Remarque : les murs servent non seulement à assurer la stabilité du bâtiment, mais aussi, très souvent, à se protéger contre les intrusions (c'est-à-dire : le pillage, ou même la destruction) - certaines églises (puisque c'est notre sujet aujourd'hui) sont donc "fortifiées" : leurs murs sont très épais, et les ouvertures très réduites.

|

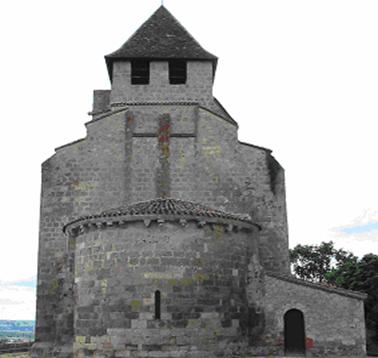

exemple d'église fortifiée (vue par l'arrière)(oubliez l'appentis ajouté à droite) |

| église Saint Jean Baptiste à Clermont-Dessous |

|

autre exemple d'église fortifiée (oubliez l'échafaudage au centre) et notez que les deux fenêtres basses, à gauche, qui éclairent le chœur, ont été ouvertes après la construction : elles assurent une bien moindre défense que les deux petites ouvertures en fente (des "archères" ou "meurtrières", pour tirer des flèches) qui se trouvent au dessus de ces fenêtres |

| basilique de l'abbaye Saint Victor à Marseille |

4.2 - l'arc en plein cintre

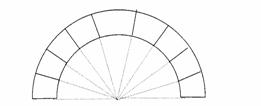

Pour agrandir les ouvertures, on a inventé, à leur partie supérieure, des "arcs" "en plein cintre" : des blocs de pierres taillées (on ne peut pas utiliser des pierres non taillées !), de forme spéciale (voir le dessin), sont assemblés en forme de demi cercle - avec, au centre, une pierre appelée "clef" ou "clef de voûte".

|

arc en plein cintre, au milieu se trouve la clef (de voûte) |

|

l'ensemble peut tenir sans joint (en chaux, à l'époque) - en pratique, on en met un peu - puisque les éléments s'appuient par des surfaces parallèles : il n'y a pas de glissement |

Ainsi, sur un mur en pierre, on a pu ouvrir des fenêtres plus larges - mais on a aussi créé des poussées obliques, car l'arc, à ses extrémités, tend à s'écarter, et à faire effondrer l'ensemble.

| → en simplifiant, l'arc peut être remplacé par deux quarts de cercle, qui, eux-mêmes, peuvent être remplacés, pour l'explication qui suit, par deux segments de droite |

|

| → et ces segments de droite créent des "poussées", auxquelles il faut bien s'opposer veut pas que l'arc s'effondre |

|

| → chaque poussée doit être "contrariée" par une force opposée |

|

Il nous faut maintenant parler de ce qu'on appelle la "décomposition des forces" - vous l'avez sans doute appris en classe de géométrie : toute poussée peut se décomposer en deux.

| → une poussée peut se décomposer en une poussée verticale et en une poussée horizontale |

|

Au lieu de contrarier la poussée principale, oblique, par une force contraire, on peut aussi bien contrarier chacune des deux poussées (qui résultent de la décomposition) par une force contraire :

- la poussée verticale doit être contrariée par la partie du mur sous les bords de la fenêtre (ou par le sol sous le chambranle de la porte), ou par un pilier

- et la poussée horizontale, par les parties du mur de chaque coté - remarque : on ne trouve pas de fenêtre près du bord d'un mur : la largeur restante ne serait pas suffisante pour contrarier la poussée horizontale - à moins qu'on ne renforce ce bord par un "contrefort" (sorte de pilier accolé : voir une illustration plus loin, au point 4.8).

|

→ à gauche : un mur (éventuellement renforcé par un contrefort : voir plus loin) |

|

→ en dessous : un autre mur (ou bien, au moins, un pilier voir plus loin) |

4.3 - les voûtes de la nef (et celles du chœur, et celles du transept, s'il en existe)

Parfois, par économie, on ne met pas de plafond, et l'on se limite à la charpente de couverture (en bois) qui reçoit directement les tuiles (ou autres éléments) : voir plus loin le chapitre 4.7.

|

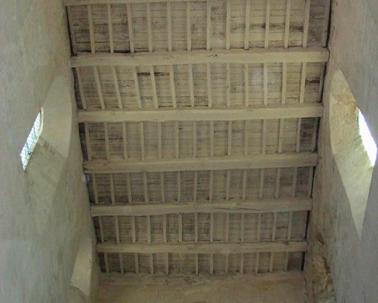

exemple de charpente (au dessus d'une chapelle) |

| chapelle à Saint Wandrille-Rançon |

Mais, le plus souvent, les nefs des premières églises romanes ont reçu un plafond (horizontal) en bois, visible du sol, lui-même recouvert d'une charpente de couverture (alors non visible du sol) - ce plafond ne transmet que des poussées verticales (voir plus haut) : les murs, nous le verrons dans un instant, peuvent recevoir des fenêtres de dimensions non négligeables.

|

exemple de charpente (au dessus d'une chapelle) |

|

autre exemple |

| église Saint Martin à Nouvion Le Vineux |

Et, très tôt, on a remplacé le plafond en bois par de la pierre, plus noble.

Tout naturellement, pour disposer de portées suffisantes, on a retenu le principe de l'arc en plein cintre : la voûte est alors constituée par un demi cylindre horizontal - elle est dite "en berceau" (renversé) - remarque : les Romains construisaient déjà de telles voûtes (voir le chapitre 6.4) - on utilise très généralement des pierres taillées, comme pour les arcs.

Ces voûtes, que l'on peut considérer comme des arcs accolés, occasionnent des poussées latérales importantes (voir plus loin).

|

voûte en berceau (sur une nef) |

| basilique de l'abbaye de Fleury à Saint Benoît sur Loire |

|

autre exemple d'une voûte en berceau (sur un choeur) |

| abbaye aux Dames à Saintes |

|

exemple sur une chapelle de bas-côté |

| église de Saint Loup de Naud |

Parfois on place sur ces voûtes (ou plutôt : dessous), de place en place, des arcs qu'on appelle "doubleaux", qui participent à la solidité, et qui permettent ainsi d'alléger la voûte et/ou d'ouvrir des fenêtres un peu plus larges.

|

arcs doubleaux |

| abbatiale Sainte Foy à Conques |

|

ici, il existe un berceau, transversal, par travée (le berceau transversal permet d'ouvrir des fenêtres latérales plus hautes)

note : la courbure de la voûte est "surbaissée" : voyez ce qui est dit plus loin, au chapitre 4.9, des différents types d'arcs |

| église Saint Philibert à Tournus |

|

la même voûte, vue de côté |

| église Saint Philibert à Tournus |

|

arcs doubleaux sur la partie arrondie du choeur |

| abbatiale de l'abbaye royale à Fontevraud l'Abbaye |

Lorsque la nef et le transept sont de même hauteur, la voûte de leur croisement (on dit : leur croisée) est souvent constituée d'une coupole, en forme d'une demi sphère renversée.

|

exemple de coupole |

| abbatiale de l'abbaye royale à Fontevraud l'Abbaye |

Quelques églises ont des coupoles sur chaque travée de la nef.

Si le chœur se termine en arc de cercle, sa voûte prend la forme d'un quart de sphère.

|

voûte dite en "cul de four" |

| ruines de l'abbaye de la Sauve Majeure à La Sauve |

|

ici, le cul-de-four est en partie réduit par une fenêtre (et il est décoré) |

| abbatiale Saint Georges à Saint Martin de Boscherville |

Rarement, on trouve sur la croisée de la nef et du transept une "voûte d'arêtes" : voir le paragraphe suivant.

4.4 - les voûtes des bas-côtés

Quand ils existent, les bas-côtés sont couverts, dans les premiers temps du roman, par un plafond en bois (voir plus haut) - ceci, même si la nef est couverte en pierre (lorsqu'on ne disposait pas de suffisamment d'argent…).

|

charpente au-dessus d'un bas-côté |

| église Notre Dame de Morienval |

Mais, très tôt là aussi, les bas-côtés sont couverts par une voûte en pierre en plein cintre (voir aussi plus haut).

|

bas-côté recouvert par une voûte en plein cintre (ici avec des arcs doubleaux) |

| église de Saint Savin sur Gartempe |

Les bas-côtés reçoivent parfois une voûte en demi-cintre (un quart de cylindre).

|

exemple (assez rare) d'une voûte en demi-cintre |

| église Saint Trophime à Arles |

|

autre exemple |

| église Notre Dame de la Prée des Tuffeaux à Chenehutte |

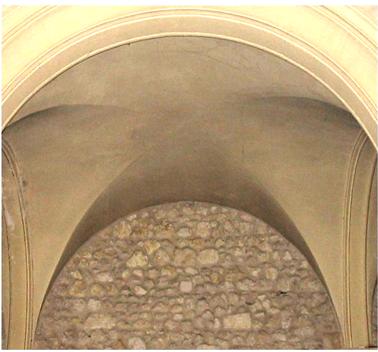

Certains bas-côtés sont couverts par une voûte en pierre "en arêtes" : deux demi cylindres de mêmes dimensions se recoupent.

Cette forme est possible quand l'arc de la voûte et celui du mur séparant le bas-côté de la nef (voir plus loin) sont à la même hauteur et de même portée - mais cette forme a été généralement employée pour de faibles portées seulement (donc : rarement sur une nef) car elle crée des poussées latérales très importantes (elle est très "écrasée").

|

voûte d'arêtes (ici : sur un bas-côté) |

| basilique Saint Sernin à Toulouse |

|

la même voûte vue par en dessous |

| basilique Saint Sernin à Toulouse |

|

autre exemple

attention : les bandes obliques sont faites à la peinture, pour décorer(ce ne sont pas des "arcs" tels que ceux que nous verrons sur les églises gothiques) |

| ruines de l'abbatiale Notre Dame à Jumièges |

|

voûte en partie effondrée (sur la même église) : on voit qu'il s'agit d'une voûte pleine, épaisse |

|

voûte d'arêtes remplaçant un "cul-de-four" |

| église Notre Dame à Voulton |

|

ici, par exception, les portées ne sont pas les mêmes les deux demi-cylindres ne se recoupent pas en un seul point haut |

| église Saint Nicolas à Caen |

|

autre exemple (sur une nef) où les portées ne sont pas les mêmes la voûte principale, en plein cintre, comporte sur les fenêtres des amorces de voûtes, en plein cintre également : les demi-cylindres ne se recoupent pas |

| église Saint Symphorien à Castillon la Bataille |

|

cas (fréquent) d'une nef voûtée en plein cintre et de bas-côtés voûtés en arêtes |

| église Saint Pierre à Chauvigny |

|

voûte d'arêtes avec trou central (pour pouvoir monter les cloches) |

| abbatiale de la Trinité de l'Abbaye aux Dames à Caen |

4.5 - les murs extérieurs

lorsqu'ils supportent un plafond et/ou une voûte en charpente en bois, les murs extérieurs ne reçoivent que des poussées verticales, nous l'avons vu, : ils peuvent recevoir des fenêtres assez larges.

Mais, lorsqu'ils supportent une voûte en plein cintre, les murs extérieurs doivent être :

- continus (ou ne comporter que des fenêtres de faibles dimensions) puisque la voûte est elle-même continue

- assez épais pour résister aux poussées latérales.

|

mur simple (oubliez la porte ajoutée postérieurement à la construction) |

| église de Saint Mammès |

Pour ne pas trop épaissir les murs, on les a renforcés, de place en place, par des piliers accolés, appelés "contreforts".

|

au début de la période romane, les fenêtres sont très petites : les contreforts sont relativement minces |

| église de Saint Loup de Naud |

|

quand les ouvertures deviennent plus grandes, on place des contreforts plus nombreux et/ou plus épais (dans le sens perpendiculaire au mur), c'est-à-dire plus profonds |

| église de Fontenay Saint Père |

|

ici, des contreforts minces alternent avec des contreforts larges |

| abbatiale de l'abbaye royale à Fontevraud l'Abbaye |

Les contreforts sont, le plus souvent, extérieurs - mais ils sont parfois masqués par le fait que, entre les contreforts, on a construit des chapelles (dites latérales) : ils apparaissent alors comme des murs séparant les chapelles, d'autant que, par des astuces de décoration, on diminue l'impression visuelle de leur épaisseur.

Rarement, les contreforts sont construits délibérément à l'intérieur.

|

sur cette maquette d'une église en cours de construction, on voit en coupe l'importance de la partie intérieure d'un contrefort, alors que la partie saillante à l'extérieur (ici : arrondie) est relativement moindre (les deux petits bonhommes, figurant les compagnons maçons, donnent l'échelle) |

| abbatiale de l'abbaye royale à Fontevraud l'Abbaye |

remarque : des églises romanes construites, à l'origine, avec un plafond en bois (horizontal), ont reçu, par la suite, une voûte en pierre, qui a créé des poussées latérales : il a fallu, alors, renforcer les murs, en y adjoignant des contreforts, et/ou boucher les fenêtres hautes.

|

on a ajouté des colonnes pour supporter une voûte plus lourde mais on n'a jamais construit celle-ci ! |

| église Saint Pierre à Béthisy Saint Pierre |

4.6 - les murs intérieurs

Une remarque préalable, importante : les bas-côtés, quand ils existent, servent de contreforts à la nef - les murs entre les bas-côtés et la nef doivent donc surtout résister aux poussées verticales, et beaucoup moins aux poussées horizontales, qui sont alors reportées sur les murs extérieurs (lesquels doivent donc être suffisamment épais et/ou renforcés par des contreforts : voir ci-dessus).

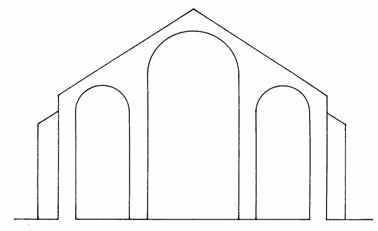

|

coupe schématique |

|

derrière la façade, on devine que les bas-côtés servent d'appuis latéraux à la nef |

| église Saint Valentin à Jumièges |

Une autre remarque essentielle : si l'on adopte le principe d'ouvertures surmontées d'une poutre horizontale (généralement en bois), on ne peut obtenir que des ouvertures de faibles dimensions : voir plus haut la photo à la fin du chapitre 4.1.

Ceci rappelé : on s'est très vite rendu compte qu'on ne peut bien évidemment traiter les murs entre la nef et les bas-côtés de la même manière que les murs extérieurs, avec de petites ouvertures - l'espace intérieur en serait; à l'œil, considérablement réduit - on accepte donc de grandes ouvertures, avec des arcs de dimensions généreuses.

|

mur séparant la nef des bas-côtés |

| église de Saint Loup de Naud |

|

autre exemple |

| ruines de l'abbatiale Notre Dame à Jumièges |

|

autre exemple (notez l'épaisseur du mur) |

| ruines de l'église de l'abbaye de la Sauve Majeure à La Sauve |

4.7 - les couvertures

La nef (et les bas-côtés, etc.), assez généralement, reçoit un plafond horizontal en bois, ou une voûte en pierre, eux-mêmes couverts par une toiture avec charpente en bois, elle-même recouverte de tuiles ou d'autres matériaux - parfois, elle était directement couverte par la toiture : voir plus haut le point 3.5.

|

sur cette maquette, on voit l'espace entre la voûte de la nef (non encore en place) et la toiture, ainsi que les cintres provisoires qui vont permettre de mettre en place la voûte |

| maquette de la basilique Sainte Cécile à Albi |

|

voici un exemple d'espace entre la toiture et le plafond d'une nef (ici, le plafond est horizontal) |

| église Saint Nicolas à Fresnoy en Thelle |

|

vue partielle du dessus d'une voûte en plein cintre |

| église Saint Aubin à Guignecourt |

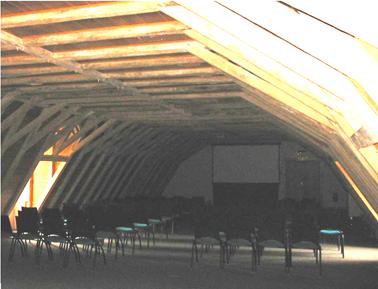

|

voici un espace (transformé en salle de conférences !) et, encore au dessus, on devine un autre espace, triangulaire, beaucoup plus petit |

| cloître de l'abbaye aux Dames à Saintes |

Les bas-côtés, bien évidemment, doivent aussi être couverts :

- soit par des charpentes particulières (et alors : généralement plus basses, car les bas-côtés sont eux-mêmes, généralement, plus bas que la nef)

- soit par la même charpente que la nef.

|

ici, la voûte de la nef, et celles des bas-côtés, ont disparu : la charpente couvre l'ensemble de la nef et des bas-côtés, sans s'appuyer sur les murs intérieurs |

| église de Saint Généroux |

|

on voit peut-être un peu mieux ici que la charpente ne repose pas sur le mur entre la nef et le bas-côté |

| église de Saint Généroux |

4.8 - la façade

Elle doit résister aux poussées, dans le sens longitudinal, que peuvent apporter les murs extérieurs (et s'il existe des bas-côtés, les murs intérieurs).

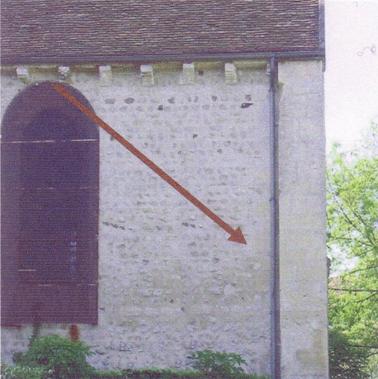

En pratique, des poussées sont exercées sur la façade lorsqu'il existe des ouvertures proches : des portes ou des fenêtres, pour les murs extérieurs, et, le cas échéant, des ouvertures entre la nef et les bas-côtés. En voici une illustration :

|

si la fenêtre est éloignée du bord du mur de la nef (ou du bas-côté), la poussée est suffisamment contrecarrée par le mur |

| photomontage à partir de l'église Saint Martin à Ivry le Temple |

|

mais si la fenêtre avait été placée près du bord du mur, la poussée n'aurait pas été suffisamment contrecarrée par le mur, et la façade se serait effondrée ! |

| photomontage à partir de l'église Saint Martin à Ivry le Temple |

La façade est donc épaisse, et, très souvent, renforcée par des contreforts (comme pour les murs extérieurs latéraux).

|

| église Saint Lucien à Loconville |

S'il existe des bas-côtés, les contreforts sont placés en face des murs séparant la nef des bas-côtés.

|

| église Notre Dame de la Nativité à Lavilletertre |

Et, en pratique, assez systématiquement, au moins par précaution, les églises possèdent deux contreforts à chaque angle.

|

si la fenêtre est éloignée du bord du mur de la nef (ou du bas-côté), la poussée est suffisamment contrecarrée par le mur

|

| église Saints-Leu-et-Gilles à Boubiers |

| → voici un schéma vu en plan (par au dessus) de ces deux contreforts |

|

| → mais on peut aussi mettre un seul contrefort en angle (c'est une "recomposition" des forces) |

|

|

exemple de contrefort d'angle

|

| église Saint Médard à Clermont-Dessous |

|

ici, les deux procédés sont employés sur une même église

|

| église Saint Caprais à Sens-Beaujeu |

Les contreforts vont parfois en s'amincissant vers le haut, car les poussées hautes sont plus faibles

|

on voit bien l'amincissement sur les contreforts de profil, à droite et à gauche, ainsi que sur l'ombre portée sur la façade par le contrefort de droite

|

| église Saint Martial à Chateauneuf sur Loire |

|

façade épaisse (voyez la profondeur des arcs) avec contreforts (de forme ronde) sur les bords

|

| église Notre Dame la Grande à Poitiers |

|

sur cette vue, on voit mieux la profondeur de la façade

|

| église Notre Dame la Grande à Poitiers |

|

contre-exemple : les contreforts ne sont pas aux extrémités de la façade (ni en face des murs séparant la nef et les éventuels bas-côtés - qui seraient ici beaucoup trop étroits !)

|

| église Saint Pierre à Dampierre en Bray |

La façade doit être spécialement renforcée quand elle supporte les cloches, dont le mouvement crée des efforts importants (qui s'ajoutent aux autres forces : poids propre de la façade, poussées des murs, force des vents).

|

notez les deux gros contreforts de chaque coté de l'entrée (dont l'encadrement a été ajouté après la construction)

|

| église de Saint Caprais de Bordeaux |

|

sur ce détail on voit un peu mieux le contrefort

|

| église de Saint Caprais de Bordeaux |

|

autre exemple

on peut se demander si le contrefort central, un peu plus haut que les autres, n'a pas été ajouté par précaution - ce qui a conduit à reporter l'entrée sur le coté |

| église Saint Pierre à La Sauve

note : un affreux petit édicule bas, entre deux contreforts, a été effacé de la photo |

4.9 - les autres types d'arcs

Au passage : il existe d'autres types d'arcs :

- les arcs "surbaissés" : les poussées latérales y sont beaucoup plus fortes - on ne les trouve que très rarement, et sur de faibles portées

|

arc surbaissé

|

- les arcs "outrepassés" (caractéristiques de l'art arabe) : on ne les rencontre pratiquement jamais en France, à l'époque qui nous intéresse ici

|

arc outrepassé

|

- les arcs "en anse de panier" - là aussi, les poussées latérales sont beaucoup plus fortes - on ne rencontre pas ces arcs sur les véritables styles roman et gothique (mais sur des adjonctions ou modifications postérieures)

|

arc en anse de panier

|

- les arcs brisés, caractéristiques du style gothique

|

arc brisé

|

c'est ce que nous allons voir maintenant.